Persönlichkeit als Ressource. Rollenaushandlung und Gruppendynamik in

theaterpädagogischen Prozessen

Ruth Huber, Lissabon

In diesem Artikel gehe ich

der Frage nach, wie das psychisch vielfältig angelegte Rollenpotenzial jedes

und jeder Einzelnen in der Theaterpädagogik entwickelt, fremdsprachlich

verfügbar und von den Schauspielern im gemeinsam ausgearbeiteten Stück

theaterwirksam ausgespielt werden kann. Dabei setze ich meine Erfahrungen mit

Studierenden der Germanistik an der Faculdade

de Letras de Lisboa (Portugal) in Bezug zu den mehrdimensionalen Modellen

des Selbst, wie sie in der Selbstkonzeptforschung zur Anwendung gelangen. Für

unsere Belange scheinen mir insbesondere die Bereiche der possible selves interessant, da sie energetisch hoch besetzt und

theaterpädagogisch am produktivsten sind. Ich möchte zeigen, wie diese nicht

ausgeschriebenen, nicht sozialisierten Rollenpersonen der inneren Bühne im

Laufe eines individuellen und sozialen Konstruktionsprozesses von Identität und

identitärer Fiktion gruppendynamisch vereinnahmt und dabei zum Teil umgemodelt

werden, um dann im Stück regelrecht zur Welt zu kommen. Im Prozess der

Aneignung des „étranger en nous“ (Julia Kristéva) erscheint die Fremdsprache

als eigentlich angemessenes Idiom, bringt sie doch das dem Alltags-Ich Fremde

zur Sprache, ohne es seiner „étrangeté“, seiner Fremdheit und Seltsamkeit zu

entkleiden.

1. „Mein Ich ist ein dramatisches Ensemble“ (Paul Klee)

Die Vorstellung, dass ‚ich‘ nicht ein anderer ist (nach Rimbauds Satz „je est un autre“), sondern viele andere umfasst, lässt sich in der Literatur durch zahlreiche Beispiele dokumentieren. Und mit ‚Vielheit’ sind hier nicht die wohlbekannten zwei Seelen – ach! – in meiner Brust gemeint, nicht Bewusstseinsspaltung und Doppelgängertum, wie wir es im seltsamen Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde vorfinden. Gemeint ist die Pluralität, die Vielgestaltigkeit des Selbst, und die menschliche Möglichkeit, als die physisch eine, unteilbare, in-dividuelle Person psychische Multiplizität als Anlage und Potenzial zu bergen und entsprechende Erfahrungen zu machen, sei es in der Kunst, im Traum oder auch – im Rahmen dessen was die Gesellschaft toleriert – im sozialen Umgang. Wir alle sind multiple Persönlichkeiten – das sei als Behauptung einmal so in den Raum gestellt: Das ich ist ein wir („eine kleine Gesellschaft“, heißt es schon bei Novalis), es besteht aus einer Reihe von Teilpersönlichkeiten, einer ganzen Bühne von inneren Gestalten.

Mein Ich ist beispielsweise ein ganzes dramatisches Ensemble. Da tritt

ein prophetischer Urvater auf. Da brüllt ein brutaler Held. Da räsoniert ein

alkoholischer Bonvivant mit einem gelehrten Professor. Da himmelt eine

chronisch-verliebte Lyrica. Da tritt der Papa pedantisch entgegen. Da

vermittelt der nachsichtige Onkel. Da tratscht die Tante Schwätz. Da kichert

die Zofe Schlüpfrig. Und ich schaue zu mit erstaunten Augen, die gespitzte

Feder in der Linken. Eine schwangere Mutter will auftreten. Bscht! rufe ich, du

gehörst nicht hierher. Du bist teilbar. Und sie verblasst. (Klee 1988: 214)

Dieser Passus aus Paul Klees Tagebuch mag verdeutlichen, was hier unter dem Begriff Multiplizität verstanden wird – natürlich ist der Satz ‚wir alle sind multiple Persönlichkeiten‘ nicht im klinischen Sinne gemeint. In klinischen Fällen hat „die ursprüngliche Persönlichkeit keine Kenntnis oder kein Bewusstsein der anderen Subpersönlichkeiten“, deshalb findet auch keine Integration statt, denn es fehlt eine umfassende Gesamtpersönlichkeit. „Der Übergang von einer Persönlichkeit zur andern ist oft abrupt“ und diese eine Persönlichkeit „dominiert“ dann die andern (Zitate aus dem Handbuch Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, nach Vom Scheidt 1996: 116f.). Bei normal neurotischen Menschen hingegen bricht das Bewusstsein der eigenen Dissoziation nicht zusammen, im Gegenteil, es kann bewusst reflektiert und in eine ästhetische Praxis umgesetzt werden. Allgemeiner ausgedrückt: Künstlerische Erfahrung und auch die Tätigkeit des Spielens, des Theaterspielens im Besonderen, sind dadurch gekennzeichnet, dass inkongruente, nebeneinander mögliche Wirklichkeiten konstituiert, akzeptiert und über längere Zeit ausgehalten werden. Augusto Boal hat dieses gleichzeitige Nebeneinander von nicht zu vereinbarenden Zuständen und Erfahrungsebenen als Metataxis bezeichnet (etwa: das Dazwischen-Stehen), ein Ausdruck, der auch in der englischen Theaterpädagogik verbreitet scheint. Und damit komme ich zum eigentlichen Thema zurück: Andere meiner selbst und ihre Verwandlung in Theaterpersonen.

2. Andere meiner selbst: Bedingungen ihres Entstehens

De mim mesmo viandante[1]

(Pessoa 1998: 20)

Wie kommen nun diese Anderen zur Welt, wie kommen sie zu Wort und wie werden sie zu ausgewachsenen Theaterpersonen? Wie kann das in jedem Menschen angelegte Rollenpotenzial als Ressource genutzt, fremdsprachlich verfügbar gemacht und in einem Theaterstück ausgespielt werden? Der hier vorgestellte Ansatz[2] baut auf der Erfahrung auf, dass das gemeinsame Stück in dem Maße entsteht, als diese Anderen sich zu selbstbewussten und handlungsfähigen Theaterpersonen auswachsen, die sich interagierend in eine Geschichte verwickeln. Die Voraussetzung dafür scheint zu sein, dass über längere Zeit mit einer festen Gruppe von engagierten Mitspielerinnen und Mitspielern an einem Projekt gearbeitet wird und ein minimaler Konsens hinsichtlich dieses Projekts sowie der gegenseitigen Rollen und Verpflichtungen besteht der Theaterrollen wie auch der sozialen Rollen –, ein Theatervertrag also, der in seinen Grundzügen explizit formuliert sein sollte.[3] So wird ein Netz von Verhaltensregeln und verbindlichen Abmachungen geknüpft. Das Wagnis, das die studentischen Akteure beim Theaterspielen sprachlich, sozial und auch psychisch eingehen, wird dadurch einigermaßen eingebettet und es kann eine längerfristige Arbeit an den Theaterpersonen und Rollen geleistet werden. Was das Stück betrifft, gehe ich von der Maxime aus, dass Theatertexte dieser Art nicht vorweg geschrieben, sondern von den Akteuren – die bereits die Maske ihrer Person tragen –, ausgehandelt werden, und zwar im Medium der Mündlichkeit und unter Kommunikationsbedingungen der Nähe,[4] es handelt sich ja um eine Ko-Fiktion. Was das Organisatorische betrifft, lernen die Studenten in den Aushandlungsphasen, die Fremdsprache auch zu Verhandlungszwecken zu gebrauchen und sich verhandelnd mit den anderen Mitspielern und der Lehrerin/Spielleiterin zu verständigen, und zwar in einer realen, von emotionalem Engagement geprägten Situation, wo mit Einsatz gespielt wird. Dabei kann es für einige der Theaterpersonen buchstäblich ums Überleben gehen.

Was im vorhergehenden Abschnitt theoretisch abgehandelt wurde, soll nun anhand von ein, zwei Beispielen etwas anschaulicher gemacht werden. Vorauszuschicken wäre, dass wir in der Anfangsphase des Stücks, in der sich die Figuren gleichsam in statu nascendi befinden, mit ganz unterschiedlichen Mitteln arbeiten, um die Akteure beim ‚Ausbrüten‘ ihrer Theaterperson zu unterstützen. Zu Beginn etwa eine aktive Visualisierungsaufgabe, verbunden mit einer pantomimischen Vorstellung, dann bekommen die Personen eine Kurzbiographie auf den Leib geschrieben und stellen sich der Öffentlichkeit mit Red und Antwort zu ihrem Lebenslauf, was in der Regel für alle Mitspielenden inspirierend wirkt und dazu beiträgt, dass die anfangs noch blassen und befangenen Spielfiguren in Kontakt miteinander Profil und Persönlichkeit entwickeln. Etwas später können Monologstudien, in szenischen Kontexten gespielt, die Figuren psychologisch ausleuchten, und schließlich werden die lebendig und autonom gewordenen Personen mit zwei-drei anderen zusammengebracht und lernen sich in der Interaktion aus eigener Anschauung kennen. Dabei entstehen szenische Fragmente, erste Bausteine zum zukünftigen Stück.

Die Arbeit an der Rolle[5] vollzieht sich also in zwei Phasen: In einer ersten Phase entwirft das Ich (Darsteller) ein Nicht-Ich, d.h. eine Figur, in der er sich monologisierend verdoppelt, um sich allmählich von der Existenz dieses ‚Andern seiner selbst‘ zu überzeugen, wodurch der Andere seinerseits überzeugend wird. In dieser Spiegelungsphase bleibt die Figur gewissermaßen in der Glasglocke der eigenen Expansion befangen: Der Darsteller entwirft in aktiver Phantasietätigkeit ein genaues Bild der Figur, ihrer Persönlichkeitsmerkmale, ihrer physischen und psychischen Eigenheiten und dokumentiert sich über ihre Biographie und die aktuellen Lebensumstände. Dies setzt voraus, dass man sich auf die Figur einlässt und sich in einem inneren Dialog regelmäßig mit ihr auseinandersetzt, bis sie sich zu einer eigenständigen Präsenz entwickelt. Das Nähren der Figur aus der eigenen Substanz ist die Voraussetzung für ihr Überleben im sozialen Kontext des Stücks in der zweiten Phase der Rollenarbeit, in der die Theaterpersonen aufeinander losgelassen werden. In der ersten Phase müssen sich die Figuren gleichsam ein Persönlichkeitskapital erwerben, damit sie im ungleich härteren Klima der sozialen Interaktion glaubwürdig auftreten und sich behaupten können: Wie die realen Personen in der Gesellschaft müssen auch Theaterpersonen hart für ihr Selbstbild arbeiten (Goffman 1986: 50).[6]

In meinem ersten Beispiel nehme ich das Stichwort „es kann für Theaterpersonen ums Überleben gehen“ wieder auf (s. oben): Im 14-Personen Stück mit dem Arbeitstitel HOTEL EXCELSIOR – ein exklusives Fünf-Stern-Hotel sollte es sein – fanden sich bei der ersten Personenvorstellung lediglich drei zahlende Hotelgäste ein, während Personal im Überfluss da war: drei Köchinnen, fünf Zimmermädchen, eine Hoteldirektorin, samt Portier und Barman. Angesichts der Schräglage des Hotels galt es zu handeln, zu verhandeln, und zwar zunächst auf der Organisationsebene – Wie lösen wir das Problem? – dann auf der Theater- oder Spielebene, wo die Lösung szenisch umgesetzt wurde: Die Stellenanwärterinnen bestreiten ein Vorstellungsgespräch mit der Direktorin, worauf die beste Köchin, das beste Zimmermädchen definitiv eingestellt werden. Ich komme weiter unten auf das Beispiel zurück, zunächst aber ein paar Bemerkungen zum Vorgehen.

Das Theater wird hier zu einem sozialen Schau-Platz, auf dem mehrere Aushandlungsprozesse fast gleichzeitig ablaufen, dadurch lernen die Mitspielenden, das Werkzeug der Sprache gezielt und bewusst auf den verschiedenen Mitteilungsebenen einzusetzen. Auf einer ersten Ebene, der Organisationsebene, verständigen sie sich über die Mittel zur Erarbeitung des gemeinsamen Stücks, dabei fungiert die Sprache als Organon (Werkzeug); gleichzeitig strukturieren sie ihre sozialen Beziehungen (Beziehungsebene), hier hat die Sprache interaktionale Funktion. Auf einer dritten Ebene, die ich Spielebene nennen will, entsteht der Theatertext (Sprache in poetischer Funktion), hier treten die sozialen Akteure als Schauspieler auf und spielen eine Person, die ihrerseits einen bestimmten Spiel-Raum mit den anderen Personen auszuhandeln hat. Und auf diesen drei Ebenen kann nun ‚gespielt‘ werden. Zum Beispiel besteht im Theater immer die Möglichkeit, Kritik an den Mitspielern (Beziehungsebene), Vorbehalte in Bezug auf das Vorgehen (Organisationsebene) oder das Stück (Spielebene) im Theatertext selber, und – verschlüsselt oder explizit – von Figur zu Figur weiterzugeben. Statt die Probleme auf der Beziehungsebene auszuhandeln und dabei eine Gesichtsverletzung zu riskieren, profitiert man von der Tatsache, dass Spielfiguren resistenter sind gegen gesichtsbedrohende Anwürfe und sie oft besser und schlagfertiger zu parieren vermögen als die realen, „rituell feinfühligen“ Personen, wie Goffman sie genannt hat.[7] Außerdem vermeidet man langwieriges organisatorisches Aushandeln und, was mir am wichtigsten ist, Stück und Ensemble bekommen durch solche Interventionen auf der Spielebene einen starken produktiven Impuls.

Diese Ausführungen beziehen sich bereits auf mein zweites Beispiel, wo eine rabiate Auseinandersetzung direkt auf der Ebene des Theatertextes geführt wurde: Im Stück Im Frauenhaus (13 Mitspielerinnen, davon 12 Frauen und ein Mann), das in einem Mietshaus spielen sollte, bestand zu Beginn ein spürbares Konkurrenz- und Profilierungsproblem. Im Gegensatz zu den klar definierten sozialen Rollen und Hierarchien in der Hotelwelt gibt ein Mietshaus keine binäre Struktur (z.B. Angestellte/Gäste) und keine sozialen Rollen vor. Die horizontale Sozialstruktur, das Nebeneinander von mehreren gleichberechtigten Partien und insbesondere der exorbitante Frauenüberschuss machten hier einen intensiven Aushandlungs- und Differenzierungsprozess notwendig. Als sich dann der einzige Mann im Frauenhaus, der Architekt Wolf Peter, gleich zu Beginn der Rollenaushandlung dem weiblichen Zugriff entzog und angab, sich in der Waschküche erhängt zu haben, führte das zu dramatischen Höhepunkten und lenkte den Aushandlungsprozess in bestimmte Bahnen. Dies sei kurz referiert: Als Erstes zwang die weibliche Mehrheit unter der Stimmführung der Witwe Silke Peter[8] den Selbstmörder zu einer konsensuellen Version seiner überstürzten Tat – statt erhängt sollte er tot in der Waschküche, neben seinem Motorrad liegend, aufgefunden werden. Es sei Mord, behauptete die Witwe, und deutete Affären an, Eifersucht, den Racheakt einer gekränkten Liebhaberin; sie streute diffuse Verdächtigungen aus, wollte aber nichts Genaueres wissen. Im Laufe der folgenden Sitzungen demonstrierten die anderen Frauen im Mietshaus weibliches Wohlverhalten, Anständigkeit und Desinteresse an dem verblichenen Architekten – keine schien sich für die Rolle der rachsüchtigen Liebhaberin, der mutmaßlichen Mörderin anbieten zu wollen – bis die Anständigste unter ihnen, die ledige, in ihrer Freizeit geigenspielende Lehrerin Helga Meier, in einem Hot-Seating grob beschimpft wurde, als „Lügnerin, Schlampe, Hure“, und zwar von Brigitte Angst, einer anderen Verzweifelten, die gerade von ihrem Ehemann, dem schönen Cellisten Pietro, verlassen worden war und nach einer Verführerin fahndete. „Natürlich haben Sie meinen Mann verführt“, rief diese Brigitte Angst mit ihrer kleinen giftigen Stimme in die unschlüssige Stille eines etwas spannungslos ablaufenden Hot-Seating hinein – auf dem heißen Stuhl saß Helga Meier –, „und auch mit Wolf Peter hatten Sie es. Ich habe Sie gesehen, Sie waren mit ihm in der Waschküche --- wahrscheinlich haben Sie ihn auch umgebracht.“ Das war ein völlig neuer Ton, dazu echtes Stegreif-Theater, und die brave Lehrerin rang buchstäblich nach Worten, eine zweite der eifersüchtigen Weiber doppelte nach – da zeigte sich Helga Meier in ihrer wahren Größe. Sie schlug die Hände vors Gesicht und brach in Tränen aus: „Nein, es ist nicht wahr“, sagte sie mit erstickter Stimme, „ich habe Wolf Peter nicht umgebracht. Ich liebte ihn doch. Ich liebte Wolf Peter, nur ihn. Andere Männer interessierten mich nicht.“

So trivial das Handlungsmuster – jemand wehrt sich

seiner Haut, wird grob angegriffen, bricht zusammen und gesteht – so stark

und berührend war die Szene. Damit war ein neuer Ton gegeben: Man durfte sich

beschimpfen, bei dem Stoff ein unerlässliches

Register. Bisher war es jedoch gemieden worden, da alle Personen, nicht nur

die Helga Meier, auf ‚Anständigkeit‘ bestanden hatten. Außerdem war es genau

der Impuls, den das etwas festgefahrene Stück brauchte, um wieder in Fahrt

zu kommen. In solchen improvisierten Szenen mit festen Rahmen (wie z.B. szenische

Improvisationen, Hot-Seatings und

explorierende Proben)[9] kommt eine Sprach-Handlungsfähigkeit zum Zug, die den Körper

ins Spiel bringt und nicht mit sprachlich-konversationeller Kompetenz identisch

ist. Erfahrungsgemäß sind es oft auch Studentinnen, die im Unterrichtsgespräch,

d.h. in einem schulischen Kontext, nicht als sehr aktive Gesprächspartnerinnen

hervortreten, die sich im Spiel als besonders handlungs- und improvisationsfähig

erweisen; überdies tritt dieses Talent meist nur unter dem Druck einer bestimmten

Situation in Erscheinung und scheint an die fremdsprachige Theaterperson gebunden

zu sein. Es besteht darin, im entscheidenden Moment unvorhersehbar kreativ

zu handeln, das Richtige oder ‚ein Richtiges‘ zu tun und dadurch entscheidend

auf die Situation und die Interaktionspartner einzuwirken. Dies wird auch

im unvermutet physischen Agieren der Personen in besonders ‚heißen‘ Situationen

sichtbar: Plötzlich meldet sich der Körper zu Wort, und was in solchen Momenten

gesagt wird, ist meist körpersprachlich schon ausgedrückt, zur Anschauung

gebracht worden. Und die Theaterarbeit ist einer der wenigen Orte im Fremdsprachenunterricht,

wo diese Körper- und Geistesgegenwart, die kreatives Sprachhandeln ermöglicht, wirklich zum Zuge kommen kann.

Das oben zitierte Stück Quasi-Originalton zeigt, dass

es sich bei Im Frauenhaus um eine

Mischung zwischen Kriminalstück undSoap-Opera handelt; damit verfügen wir

über drei konkrete Beispiele, denen wir auf den Grund gehen können: 1. Die

Restrukturierung des Hotel EXCELSIOR oder: Wer ist die beste Köchin, das beste

Zimmermädchen? 2. Der sonderbare Fall des Wolf Peter oder: Wie eine Rolle von

der Gruppe angeeignet und umgeschrieben wird, und 3. Helga Meier oder die brave

Lehrerin wird zur femme fatale. All

dem wird im dritten Kapitel nachzugehen sein.

3. Identitäre Fiktion: Die Konstruktion der Theaterperson

3.1. Hysterikerinnen und Bösewichte

Meine Devise ist: Alles, was du bist, ist brauchbar. Nur das ist

brauchbar, was du bist. (George Tabori, in: Renk 1986: 17)

Im Theater bietet sich die einmalige Gelegenheit, unter der Maske einer als Nicht-Ich definierten Person probeweise einen virtuellen Aspekt des Selbst zu verkörpern und sich mit ihm auseinanderzusetzen, als wäre es eine Andere. Dabei fällt immer wieder auf, dass neben idealisierten, teils extravaganten Figuren, auch auffallend häufig unsympathische, bösartige oder mordlustige Personen auftreten, die mit den realen Personen, die sie ausgedacht haben, kaum etwas gemeinsam zu haben scheinen. Im Stück Im Frauenhaus trugen gleich mehrere Bewohnerinnen Züge einer negativ bewerteten Weiblichkeit und traten als hysterische, eifersüchtige Weiber oder klatsch- und rachsüchtige Furien auf.[10] Die Darstellerinnen dieser Personen zeigten sich oft selber befremdet ihren Figuren gegenüber, so schrieb z.B. Teresa Silva über die Figur Karin Schmidt:

Mit mir war es wie ein Spiegeleffekt. Karin könnte ich sein: Ich oder vielleicht ein anderes Ich, das ich nicht kenne. Und dies ist genau der Grund, weshalb ich vor Karin erschrak. Das Ich Teresa könnte einmal Karin werden. (...) Karin war eifersüchtig und giftig. Sie bedrohte meine Persönlichkeit. Ich bin schüchtern und Karin war eine unangenehme Frau, die über die anderen Frauen klatschte. (Teresa Silva, Mai 1995)[11]

Anderen gelang es, klare Grenzen zu ziehen, so Angela Sêco über ihr Verhältnis zu der oben erwähnten ‚Giftschlange‘, der verlassenen Ehefrau Brigitte Angst:

Nein! Ich bin nicht Brigitte Angst. Ich bin nicht

verheiratet, ich habe auch keine Kinder und mein Mann ist nicht verschwunden.

Natürlich bin ich nicht Brigitte! Sie ist verzweifelt, nervlich schwach,

eifersüchtig und hat kein Geld. Sie hat keine guten sozialen Beziehungen, keine

Freunde. Sie (...) beschimpft Helga Meier, sie sagt Wörter, die ihre Kinder

nicht hören sollten. Sie ist ein schlechtes Beispiel für Frauen. Sie ist kein

Vorbild. Niemand mag Brigitte. Ich mag sie auch nicht...

(...)

Diese Frau zu spielen war sehr interessant, weil ich

Distanz hatte. Ich wusste, was Brigitte fühlte, was ich fühlte, und ich habe

die Grenze gezogen (...). (Angela Sêco, Mai 1995)

Kennzeichnend für diese negativ bewerteten Figuren scheint zu sein, dass sie sich nicht nach und nach entwickeln, sondern gleichsam aus dem Nichts „plötzlich auftauchen“ (Mehrfachzitat). Die oben zitierte Studentin Teresa Silva schrieb, sie habe die Figur schon in der Einstimmungssitzung unter der Haut gefühlt, später wie „ein Gespenst in meinem Kopf“, schließlich trat sie wie eine zudringliche Besucherin auf, die Einlass verlangt:

Sie, die sich Karin nannte, hat an die Tür geklopft

und gesagt: Ich weiß, dass du (Teresa) mich nicht eingeladen hast, in dein

Leben zu kommen, aber ich bin schon da! (Teresa Silva, Mai 1995)

Ähnlich Sandra Canadelo, die Darstellerin der rachsüchtigen Witwe Silke Peter:

Am Anfang dachte ich an jemand, der ganz verschieden

von ihr war, aber als die Handlung weiter ging, war sie in meinem Kopf, und ich

habe nichts dafür gemacht. Plötzlich war sie da und das war alles. Das

bedeutet, dass sie immer schon da war. (Sandra

Canadelo, Mai 1995)

Ein weiteres auffallendes Merkmal dieser Figuren, neben der Plötzlichkeit und der integrierten Ganzheit ihres Auftretens, ist ihr Energiepotenzial: Sie können mit ihrem Powerplay ein Stück richtiggehend voran treiben – unter der Bedingung, dass sie autonom, von ihrer Schöpferin losgelöst sind – und legen dabei Verhaltensweisen, Umgangsformen, ja eine Stimmkraft an den Tag, die den realen Personen in ihrem Alltagsverhalten nicht zugänglich zu sein scheinen. Es stellt sich die Frage, woher diese Figuren stammen und aus welchem Potenzial sie schöpfen.

3.2. Possible selves

Wenn diese Figuren „immer schon da“ sind (Sandra Canadelo, s. Zitat), aber noch nie auf der Bildfläche erschienen sind, kann mit gutem Grund angenommen werden, dass sie aus einem abgelegenen, ‚dunklen‘ Bereich der Psyche stammen:

Es gibt immer eine Dualität in unserer

Persönlichkeit, einen weißen Teil und einen schwarzen Teil, einen Balkon und

eine Waschküche. Brigitte war vielleicht ein Stück von unserem schwarzen Teil,

von unserer Waschküche: etwas Unaufgeräumtes, Unerträgliches, Dunkles...

(Angela Sêco, Mai 1995)

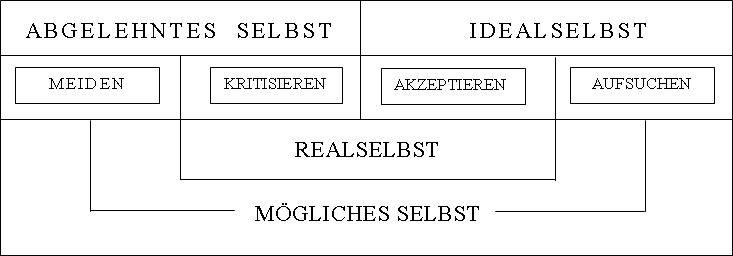

Dabei handelt es sich sehr wohl um ‚ein Stück von mir‘, aber ein fremdes, unkenntliches, das weggesperrt, hinter Schloss und Riegel gehalten wird. In der Selbstkonzeptforschung nennt man diesen negativ bewerteten Bereich des Selbst „abgelehntes Selbst“ und unterscheidet darin einen realen und einen virtuellen Bereich. Im sogenannten „Selbstkonzept-Gitter“ nach Orlik (in: Beck/Fisch 1993: 87, s. Grafik), einer Methode zur Erhebung von personalen Selbstkonzept-Merkmalen, werden vier „Valenzbereiche“ unterschieden: der Akzeptierens- und der Kritisierensbereich auf der einen Seite, die zusammen das Realselbst ausmachen, und auf der anderen das mögliche Selbst, das sich aus dem Aufsuchens- und dem Meidensbereich zusammensetzt.

Zur Erfassung der Selbstkonzeptmerkmale werden die Probanden gebeten, möglichst unterschiedliche Merkmale für jeden der vier Bereiche zu nennen:

Dabei soll jede Person jeweils drei Eigenschaften

oder Verhaltensweisen notieren, die sie an sich selbst nicht mag (Kritisieren),

die sie gut an sich findet (Akzeptieren), die sie sich wünscht zu besitzen oder

zu zeigen (Aufsuchen) und die sie weder besitzt noch zeigen möchte (Meiden).

Nachdem für jeden der vier Bereiche drei Merkmale angegeben wurden, werden die

Probanden gebeten, auch die Gegenteile (Kontraste) der genannten Beschreibungen

zu nennen. Diese Kontraste werden dann den entgegengesetzten

Selbstkonzeptbereichen zugeordnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die

Zuordnung der Kontraste wie folgt vorgenommen werden kann: Kontraste von

Kritisierenskonstrukten werden dem Aufsuchensbereich zugeordnet, Kontraste von

Akzeptierenskonstrukten dem Meidensbereich, Kontraste von Aufsuchenskonstrukten

dem Kritisierensbereich und Kontraste von Meidenskonstrukten dem

Akzeptierensbereich. Dadurch stehen für jeden der vier Bereiche des

Selbstkonzepts maximal sechs Beschreibungen zur Verfügung. (Beck/Fisch 1993:

87)

Es werden also die persönlichen Valenzen der Merkmale erfasst und die positiv oder negativ bewerteten Aspekte des Selbstbildes herausgearbeitet (Idealselbst contra abgelehntes Selbst), dies zum einen. Zum andern werden die Bereiche des aktuellen Selbstkonzepts (Akzeptieren und Kritisieren) denjenigen gegenübergestellt, die der Versuchsperson zwar im Positiven wie im Negativen möglich scheinen (mögliches Selbst: Aufsuchen und Meiden), die sie aber im aktuellen Verhalten nicht zeigt bzw. nicht realisieren kann. Diese letzten beiden Bereiche sind jedoch von herausragender Bedeutung: Sie zeigen Entwicklungsrichtungen an, die man entweder anzusteuern versucht oder aber zu vermeiden trachtet, und beeinflussen dadurch das aktuelle Verhalten. Mithin handelt es sich bei diesem Modell um ein dynamisches, bipolares System von Bezugspunkten, in dem das reale Selbst ausgespannt ist und je nach Situation und Bezugsperson verhaltensmäßig fluktuiert. Allem Anschein nach kommt beim Theaterspielen ohne Rollenvorgaben eine Tendenz zum Ausdruck, sich beim Imaginieren einer Theaterperson in die Bereiche des möglichen Selbst zu begeben und aus diesem Potenzial an psychischen Gestalten zu schöpfen.

3.3. Individuelle und kollektive Entwürfe: Theaterpersonen im Spannungsfeld

Dieses mehrdimensionale Modell des Selbst ist die Folie oder der theoretische Hintergrund, zu dem ich die im zweiten Kapitel vorgestellten konkreten Beispiele in Bezug setzen möchte, nämlich: 1. HOTEL EXCELSIOR: Wer ist die beste Köchin?, 2. Der sonderbare Fall des Wolf Peter und 3. Die Karriere der Helga Meier: Von der anständigen Lehrerin zur femme fatale.

Das Beispiel der Köchin ist am einfachsten zu durchschauen; hier handelt es sich um eine Wunschrolle, eine bewusste Idealisierung, eine Gestalt aus dem Aufsuchens-Bereich. Die Rückmeldung der Darstellerin ist denn auch sehr aufschlussreich:

In meiner Rolle habe ich eine Seite von mir

ausgelebt, die ich im Alltagsleben nicht richtig ausdrücken kann: die

Spontaneität, das Temperament und die Selbstsicherheit, genau das zu tun, was

ich will und richtig finde. (Helena Correia, Mai 1992)

Eine solche Figur setzt stellvertretend für ihre Schöpferin jene Aspekte des Selbstkonzepts um, die die reale Person gerne verwirklichen würde, die sie jedoch nicht, oder noch nicht, in praktische Verhaltensweisen umsetzen kann. Da nun die Köchin Maria schon beim Bewerbungsgespräch eine Kostprobe ihres theatralisch affirmativen Temperaments und ihrer Selbstsicherheit bot, gelang es ihr auch, sich überzeugend als die Beste zu qualifizieren und im Stück ebenso selbstsicher und temperamentvoll zu agieren.

Längst nicht allen Darstellern gelingt es indessen, ihre Figur der Gruppe gegenüber so unangefochten zu behaupten. Ein Gegenbeispiel ist der Architekt Wolf Peter, der einzige Mann im Frauenhaus, der sich gleich zu Beginn der Aushandlung zum Verschwinden brachte. Das Verhalten von Wolf Peter und Darsteller Pedro war durch das ganze Stück hindurch ambivalent: Beide schienen sie mitspielen und sich gleichzeitig heraushalten zu wollen. Wolf Peter sollte natürlich die Rolle des Verführers spielen und sah sich mit massiven weiblichen Rollenerwartungen konfrontiert. Als er sich aber den fremden Rollenzuschreibungen entzog und sich tot stellte, nahm ihm die Gruppe das Heft aus der Hand, diktierte ihm die Bedingungen des eigenen Ablebens und verwaltete von da an stellvertretend die männliche Rolle, indem sie sie als Kollektiv-Projektion der weiblichen Mehrheit gestaltete. Dies war aber nur möglich, weil sich Darsteller Pedro in die Situation ergab und – halb amüsiert, halb schicksalsergeben – zuschaute, wie die Gruppe seine Rolle umschrieb. So wurde der depressive Selbstmörder, als der Wolf Peter angetreten war, zu einem lebenslustigen Frauenheld und damit zur Zielscheibe der weiblichen Begierde und Rachlust – allerdings ein blosser Schattenriss, bis sich sein Darsteller dann doch entschloss, ihm in einem geisterhaften Auftritt in einer spiritistischen Sitzung etwas Substanz zu geben. Meist jedoch entzog er sich der Aushandlung, ließ die Frauen an seiner Rolle arbeiten und gab nicht zu erkennen, was er mit der Figur vorhatte, im Gegensatz zur Gruppe, die sehr genau zu wissen schien, welchen Wolf Peter sie wollte. Daher war er keineswegs die Totgeburt, als die ihn sein Darsteller in die Welt gesetzt hatte, sondern eine willkommene Leerstelle für Frauenphantasien, ein Katalysator von Gefühlen und Handlungen, ein Glücksfall für das Frauenhaus.

Da vom Darsteller des Wolf Peter keine Rückmeldung vorliegt, können auch keine weiteren Schlüsse gezogen werden. Lediglich eine Bemerkung zu seinem ‚Minimalismus‘: Wolf Peters Passivität und sein Hang zur Verweigerung wurde von einigen weiblichen Personen als aufreizender Widerstand erlebt, doch drückte er damit wohl nur das ihm unter den Produktionsbedingungen des Stücks mögliche Engagement aus. Allgemeiner ausgedrückt: Im Gegensatz zum schulischen Kontext und den darin üblichen minimalistischen Strategien tut im Rahmen des Spiels wirklich jeder, was er kann.[12] Was er nicht kann, tut er nicht, bzw. was er nicht tut oder zu tun unterlässt, kann er eben nicht. In diesem Sinne steht innerhalb des Spiel-Rahmens das persönliche und existenzielle Wissen und Können jedes Einzelnen auf dem Prüfstand, das nämlich, was jeder potenziell sein könnte und als tatsächliches Verhalten ins Spiel einzubringen vermag. Mit Taboris Worten: „Alles, was du bist, ist brauchbar. Nur das ist brauchbar, was du bist“ – das bedeutet hier, was du effektiv sein kannst.

Ganz im Gegensatz dazu hatte die Darstellerin der Helga Meier ihre Figur als überlebensfähige und lebenstüchtige Person ausgestattet: Sie sollte eine beruflich engagierte, kinder- und musikliebende ledige Lehrerin sein, „streng, aber gerecht“. Weshalb ihr diese brave Helga Meier nicht abgenommen wurde, darüber kann nur spekuliert werden: Sei es dass sie zu stereotyp, zu eindimensional wirkte, sei es, dass man ihrer Darstellerin zutraute, sie wäre zu etwas ganz anderem fähig und dass man diese Andere im Stück auch gebraucht hätte, jedenfalls ließ die Gruppe diese Helga Meier so nicht gelten. Sie zog von allen Seiten Verdacht und Eifersucht auf sich und die Darstellerin war voll damit beschäftigt, ihre Helga vor Unterstellungen in Schutz zu nehmen, bis zum besagten Hot-Seating, von dem oben die Rede war. Im Gegensatz zu Wolf Peter ließ sich aber Helga Meier nie von der Gruppe beschlagnahmen, und ihre Darstellerin erwies sich als ebenso verhandlungsfähig wie Helga Meier als wandlungsfähig. Im Entwicklungsprozess dieser Figur, die durch massiven sozialen Druck und – nach längerem Widerstand – durch eine subtil abgestufte Anpassungsleistung an die Erwartungen der Gruppe gekennzeichnet war, kamen Spannung und Ausgleich zwischen den individuellen und den kollektiven Entwürfen im Ko-Konstruktions-Prozess der Figur am schönsten zum Tragen. Dabei wurde aus der etwas flachen, eindimensionalen Bilderbuch-Lehrerin eine vielschichtige, abgründige, ‚ungeklärte‘ Person.

Ana Maria Melo, die Darstellerin der Helga Meier, hat den Entwicklungsprozess ihrer Figur wie folgt reflektiert:

Im Hörspiel Im

Frauenhaus wollte ich am Anfang nur die Rolle einer braven und strengen

Lehrerin spielen. Meine Gruppe wollte aber etwas anderes: Sie wollte eine

Männerfresserin... Ich musste natürlich ‚antworten‘. Am Ende habe ich endlich

diese Figur akzeptiert, weil meine Gruppe mich so sehr unterstützte. Wir haben

die Texte geschrieben und das machte Spaß (...) Es war sehr interessant, eine

Figur erschaffen zu können, die am Anfang so unsympathisch war. Sie hat sich

aus dem Papier entwickelt und sie wurde lebendig. Und ich muss zugeben, dass

sie Rasse hat. Ich bin zurückhaltend und schüchtern – sie ist tapfer und

provokant. Ich bin altmodisch – sie ist avantgardistisch. Ich glaube nicht an

Liebe – sie ist verliebt.

(...)

Auf die Frage: „Bin ich Helga Meier?“ muss ich: „Leider

nicht“, antworten. Ich habe zu viele Verdrängungen, um diese Figur verkörpern

zu können. Wir haben aber etwas gemeinsam: Wir fühlen starke Emotionen. Wir

sind empfindlich, temperamentvoll, aber wir können auch verständnisvoll und

vernünftig sein. Wir können verzeihen... Wir müssen die menschliche Natur

verstehen. Wenn wir verstehen, akzeptieren wir. Wie

die Engländer sagen: „If you can’t beat them, join them.“ Das habe ich getan. Ich

konnte nicht länger mit Helga Meier kämpfen. Deswegen habe ich sie akzeptiert.

Und ich muss sagen, dass sie mir eine Lektion erteilt hat: Man kann intelligent

sein und gleichzeitig einen starken und guten Charakter haben. Sie ist

kompliziert und ambivalent. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie hält sich!

Sie ist süß, nicht sauer... (...) Auf Wiedersehen, Helga Meier! Es war schön,

dich kennenzulernen.

(Ana Maria Melo, Mai 1995)

Es scheint, dass die Studentin dank des massiven Drucks und der Unterstützung der Gruppe Zugang fand zu einer Person aus dem Meidensbereich, die Art, wie sie Kontraste setzt („ich bin zurückhaltend und schüchtern – sie ist tapfer und provokant“, usf.), könnte einem Probandenbogen zur Erhebung von Selbstkonzeptmerkmalen entstammen (vgl. Kapitel 3.2.), und dass es ihr auch gelang, sich mit dieser Anderen ihrer selbst zu versöhnen. Ihre Rückmeldung legt den Schluss nahe, dass die Auseinandersetzung mit der inneren Gegenspielerin die starren Valenzen der negativ bewerteten Aspekte aufgeweicht und umgewertet hat. Im Laufe dieses Umwertungsprozesses verwandelte sich Helga Meier in eine geliebte, bewunderte Figur, die in der Lage war, ihrer Darstellerin „eine Lektion zu erteilen“, sie mit einem abgespaltenen Teil des Selbst zu versöhnen und dazu zu bringen, in ihren Wertungen offener, toleranter, flexibler zu sein, kurz: savoir-être zu erwerben.[13] Dies würde bedeuten, die Andere nicht nur als Theaterrolle zu spielen, sondern in gewissen Aspekten ihrer Persönlichkeit auch zu sein, indem die eigenen Einstellungen, Werte und Überzeugungen überprüft und bestimmte Verhaltensweisen der Anderen ins Alltagsrepertoire übernommen werden.

Trotzdem würde ich die im Europäischen Referenzrahmen aufgeworfene

Frage, „inwieweit kann die Persönlichkeitsentwicklung ein explizites Erziehungs-

und Bildungsziel sein?“ (2001: 107), vorsichtig mit ‚jein‘ beantworten. Ein

Bildungsziel ja, aber kein explizites, was immer das heißen soll. Nach meiner

Erfahrung ist es lernpsychologisch effizienter und pädagogisch überzeugender,

die Lehrerrolle an eine innere Figur zu delegieren. Innere Figuren wie die

hier beschriebenen Theaterpersonen können die „Entwicklung einer ‚interkulturellen

Persönlichkeit‘“ (ibidem) als persönlichen Integrationsprozess gestalten,

denn sie wirken subtiler als moralische oder ethische Imperative. Die Frage

aber, wie weit eine solche Entwicklung geht und wie tief sie greift, muss

offen bleiben. Dennoch kann im Theater zweifellos das Dunkle, Ungeformte,

Sprachlose Gestalt und Stimme gewinnen, es kann zu einer Person werden, die

sich zu Wort meldet, und eine Auseinandersetzung im Sinne eines „apprivoisement“[14] in Gang bringt: eine Annäherung, Aneignung, Zähmung des „étranger en

nous“ (Kristéva 1988: 283), ein existenzieller Lernprozess. Wer die fremden

und abgelehnten Teile seiner selbst als ein Eigenes erkannt hat, braucht sie

nicht mehr nach außen zu werfen und projektiv zu verfolgen, weil er in der

Versöhnung mit dem Anderen in sich selbst seine eigene Inter-Kultur verwirklicht

hat.

4. Das „magische Als-ob“ des Fremdsprachlers

Das magische Als-ob[15], Stanislawskis „Zauberformel“, lässt sich für den Fall des Fremdsprachlers als Schauspieler in folgenden Satz fassen: ‚Ich handle, als ob ich ein Schauspieler wäre, ich gebärde mich, als ob ich diese Person wäre und ich rede, als ob ich Deutsch könnte‘ – und da magisches Sprechen ein wunscherfüllendes Sprechen ist, kann der Satz auch so gelesen werden: Ich handle, als ob ich Schauspieler wäre – und ich bin Schauspieler, ich gebärde mich, als ob ich diese Person wäre – und ich bin diese Person, ich rede, als ob ich Deutsch könnte – und ich kann Deutsch. Diese magische Formel ist natürlich nicht als Bewusstseinsinhalt greifbar, sie wirkt als Spielimpuls, der das schauspielerische Handeln bestimmt. Dieser Impuls verwandelt die Angst in eine Produktivkraft, er trägt den Schauspieler über Hemmungen hinweg und lässt ihn über die schulspezifische Behinderung des ‚Lerners‘ hinauswachsen. Das magische Als-ob befreit auch vor Schamgefühlen: In der Regel scheuen erwachsene Fremdsprachenlernende davor zurück, die fremde Sprache ungeniert zu imitieren und die unendliche Biegsamkeit und Sprachlust der Zunge – „Zunge hat keine Knochen, wohin man sie dreht, dreht sie sich dorthin“ (Özdamar 1998: 9) – auszukosten. Dank dem magischen Als-ob wird das artikulatorische Theater der Fremdsprache jenseits der Schamgrenze gespielt, es ist untrennbar mit der fremdsprachigen Persona verbunden und erscheint als integrierender Bestandteil des Theaters „mit der gedrehten Zunge“ (Özdamar, ibidem).

Zum Schluss der Versuch, das oben

Erörterte in fünf Thesen auf den Punkt zu bringen:

I. Die Maske der Theaterperson erschließt dem Fremdsprachler psychische Energiequellen aus den Bereichen der possible selves, zu denen er keinen Zugang hatte. Dies ermöglicht ein neuartiges, gewagtes, kreatives Sprach-Handeln.

II. Als Sprach-Maske ist die fremde Sprache integrierender Teil der Verkleidung (oder Persona), die es dem Fremdsprachler erlaubt, im Spiel «ich verstecke mich, um mich besser zeigen zu können» frei und sicher zu agieren.

III.

Innerhalb des Spiel-Rahmens (Goffman) ist der

Schauspieler vor den Konsequenzen geschützt, die sein Alltagshandeln im

primären Rahmen (Classroom)

sanktionieren (z.B. durch den Evaluations- und Notendruck): Im Schutz des

Spiel-Rahmens kann er mit neuen Verhaltensweisen experimentieren, die im Rahmen

des Unterrichts entweder nicht möglich, nicht denkbar oder als zu gewagt

verworfen worden wären.

IV. Im Spiel-Rahmen sind die in der Alltags-Interaktion üblichen Regeln des Face-Saving (Goffman) größtenteils aufgehoben. Pointiert ausgedrückt: Wer Masken trägt, braucht kein Gesicht zu wahren.

V. Maskierung und Spiel-Rahmen befreien aus der rituellen Struktur des gesellschaftlichen Selbst und aus der individuellen Ich-Befangenheit. Die Interaktion im Ensemble trägt die Schauspieler über Schwierigkeiten hinweg, verleiht den Theaterpersonen Sicherheit und ermöglicht das Ausleben des Andern in sich selbst.

Die neue Qualität des Fremdsprachen-Lernens, die unter diesen Umständen möglich wird, kann hier nur angedeutet werden.[16] Peter Bichsel hat im Vortrag „Erfahrungen beim Fremdsprachenlernen“ auf das Potenzial der Fremdsprache als Rollensprache und die daraus erwachsende „Befreiung“ von Hemmungen und Tabus hingewiesen (1985: 55).[17] Über sein spätes Englisch-Lernen schreibt er:

Mein Englischlernen ist die Verwirklichung von Bubenträumen.

(...) Ich lerne damit eine Kunstsprache, eine Sprache, die mir nicht vor allem

eine neue Welt öffnet, sondern mir viel mehr die Möglichkeit einer neuen Rolle

gibt, eine Spielform, ein kleiner Hauch von Veränderung, eine kleine Erinnerung

an den alten Traum des Menschen, ein anderer zu werden. Ich muss in dieser

Sprache nicht vor allem jemand sein, sondern ich darf etwas spielen. New York

wird mir zur Bühne, die Bar in New York zur Szene, der holprige Wortwechsel mit

dem Barkeeper zum Dialog. (Bichsel, Typoskript 1982: 3, geringfügig verändert

in 1985: 53f.)

Das Ergebnis einer über längere Zeit fortgesetzten Theaterarbeit kann am besten mit ‚Integration‘ beschrieben werden: Die Lernenden entwickeln einen neuen Habitus in der Fremdsprache, der eine Integration der Kompetenzen zu bewirken scheint, insbesondere jener Fähigkeiten, die in neueren multidimensionalen Konzeptionalisierungen der kommunikativen Kompetenz als soziolinguistische, diskursive, strategische und Interaktions- (oder soziale) Kompetenzen beschrieben werden. Dank dem persönlichkeitsbildenden Potenzial des Theaters, dank der Tatsache, dass sprachliche und kognitive Lernprozesse stets in emotionales Erleben, in Körpersprache und effektives Handeln eingebettet sind, kann die fremde, ehemals befremdliche Sprache zu etwas Eigenem werden. Das Sprachbewusstsein wird entwickelt und insbesondere das Bewusstsein der eigenen Sprachverwendungsmöglichkeiten geschärft, denn nie ist Sprechen so sehr verbindliches Handeln wie im Theater: Jeder einzelne Satz muss physisch über die Bühne ‚gebracht‘ werden. Die Teilfähigkeiten des freien Ausdrucks wie natürlicher Sprechfluss, Prosodie, Mimik und Gestik, als integriertes Ganzes von schulischen Lernern nur selten erreicht und einzeln so schwer zu korrigieren, werden durch ihr Zusammenspiel im Theater gesamthaft entwickelt, manchmal dauerhaft erworben. So kann die „Erinnerung an den alten Traum des Menschen, ein anderer zu werden“ (Bichsel, s. oben), im Theater Wirklichkeit werden.

Literatur

Bateson, Gregory (1955): “A

Theory of Play and Fantasy”, in: Bruner, Jerome S./Jolly, Alison/Sylva, Kathy

(Hg./1976): Play – Its Role in

Development and Evolution. Harmondsworth:

Penguin Books, S. 119-129.

Beck, Dieter/Fisch, Rudolf (1993): „Selbstkonzept und

soziale Wahrnehmung zwischen Gruppen. Zum Zusammenwirken von personalen und

sozialen Aspekten des Selbstkonzepts bei der Bewertung des Verhaltens

kooperierender Kleingruppen“, in: Pörzgen, Brigitte/Witte, Erich H. (Hg./1993):

Selbstkonzept und Identität. Beiträge des

8. Hamburger Symposiums zur Methodologie der Sozial-psychologie.

Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, S. 83-107.

Bichsel, Peter (1985): Schulmeistereien. Darmstadt & Neuwied: Luchterhand.

Boal, Augusto (1989): Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für Schau-spieler und

Nicht-Schauspieler. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Europarat. Rat für kulturelle Zusammenarbeit (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für

Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin, München, Wien, Zürich, New York:

Langenscheidt.

Goffman, Erving (1986[1967]): Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation.

Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Goffman, Erving (1996[1974]) Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von

Alltagserfahrungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Klee, Paul (1988): Tagebücher

1898 – 1918. Textkritische

Neuedition. Herausgegeben von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern.

Bearbeitet von Wolfgang Kersten. Stuttgart/Teufen: Gerd Hatje/Arthur Niggli.

Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf (1990): Gesprochene Sprache in der Romania:

Französisch, Italienisch, Spanisch. Tübingen: Niemeyer.

Kristeva, Julia (1988): Etrangers à nous-mêmes. Paris: Gallimard.

Mairose-Parovsky, Angelika (1997): Transkulturelles

Sprechhandeln. Bild und Spiel in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am

Main: Peter Lang.

O’Toole, John (1992): The Process of Drama. Negotiating and

Meaning. London/ New York:

Routledge.

Özdamar, Emine Sevgi (1998): Mutterzunge. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Pessoa, Fernando (1998): Vivendo e escrevendo. Pesquisa,

organização e texto de Teresa Rita Lopes. Lisboa: Assírio & Alvim.

Rellstab, Felix (1992): Stanislawski-Buch. Einführung

in das System. Wädenswil: Stutz & Co.

Renk, Herta-Elisabeth (1986): „Das Sein bestimmt das

Spielen. Ein Gespräch mit dem Regisseur George Tabori“, in: Praxis Deutsch 13, 76, S. 16-17.

Schewe, Manfred (1993): Fremdsprache

inszenieren. Zur Fundierung einer dramapädagogischen Lehr- und Lernpraxis.

Oldenburg, Universität Oldenburg/Zentrum für pädagogische Berufspraxis.

Stanislawski, Konstantin Sergejewitsch (1999[1954]): Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst

(Bd. 1). Berlin: Henschel.

Vom Scheidt, Jürgen (1993): Kreatives Schreiben. Texte zu sich selbst und zu andern. Frankfurt am Main:

Fischer.

Wagner, Betty Jane (1998): Educational drama and language arts: What

research shows. Portsmouth:

Heinemann.

Biographische Angaben

Ruth Huber, Prof. Dr., Professora

auxiliar an der Germanistischen Abteilung der Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa. Forschungsschwerpunkte: Musik und Kunst im

Fremdsprachenunterricht; Theaterpädagogik; Didaktik Deutsch als Fremdsprache;

Neuere Literatur der deutschen Schweiz. Neuere Veröffentlichung: Im Haus der

Sprache wohnen. Wahrnehmung und Theater im Fremdsprachenunterricht (2003).

Tübingen: Niemeyer.